1.1 - Définition

Tout milieu aquatique est

fondamentalement un écosystème; c'est-à-dire un système unitaire et

fonctionnel incluant une communauté d'organismes vivants (la

biocénose) et leur environnement (le biotope).

1.2 - Le biotope

Le biotope est constitué par l'eau et

le substrat (lit et berges des écosystèmes d'eau courante, cuvettes

des écosystèmes d'eau stagnante). Il dépend de facteurs climatiques,

géologiques et topographiques ayant trait au bassin versant.

Il peut être caractérisé par un certain

nombre de composantes qui interagissent de façon complexe rendant

délicate l'analyse de l'état global d'un milieu en constante

évolution : variation des débits, concentration en éléments

chimiques,...

1.3 - Les biocénoses

A quelques rares exceptions, l'ensemble

des grands groupes végétaux et animaux est susceptible d'être

rencontré dans les eaux douces (virus, bactéries, algues, végétaux

supérieurs, protozoaires, invertébrés et vertébrés). Ces organismes

peuvent être regroupés en grands communautés : planctonique (1),

périphytique (2), benthique (3), ...

Les organismes ont, entre eux, des

relations intra ou interspécifiques, de nature trophique (relation

proie/prédateur), parasitaire (relation hôte/parasite) ...

1.4 - L'habitat

Les différents facteurs de l'écosystème

aquatique peuvent être rassemblés en trois catégories :

- les facteurs

physico-chimiques (pH, sels dissous,...), qui, dans leur ensemble,

peuvent être considérés comme relativement stables à une grande

échelle spatiale (tronçon de cours d'eau);

- les facteurs morphodynamiques

(granulométrie, vitesse du courant, hauteur d'eau,...) susceptibles

de variations importantes à des échelles beaucoup plus petites et

qui de ce fait vont contribuer à répartir, en fonction de leurs

exigences écologiques, les organismes dans les milieux aquatiques;

- les

facteurs biotiques ou ensemble des relations intra et

interspécifiques.

L'interdépendance de tous ces facteurs

et leurs variabilités spatiales et temporelles font du

fonctionnement des écosystèmes aquatiques un équilibre dynamique en

perpétuel ajustement.

Dans un contexte physico-chimique

donné, les facteurs morphodynamiques mesurés à l'échelle des

différents organismes vont déterminer, pour chacun d'entre eux, le

cadre, essentiellement physique, l'habitat, dans lequel chaque

individu va accomplir les fonctions biologiques permettant le

maintien des populations.

La juxtaposition des différents

habitats dont les limites sont susceptibles de variations dans le

temps, conduit à une structure habitationnelle du type "mosaïque"

dont la complexité apparaît, en l'absence de toute perturbation de

nature physico-chimique, garante d'une biodiversité élevée.

Le rôle central que joue l'habitat fait

que tous travaux (curage, endiguement, rescindement,

reprofilage,...) en perturbant les équilibres morphodynamiques,

affaibliront les capacités du milieu à héberger, protéger et assurer

le déroulement normal du cycle de développement des différents

organismes.

1.5 - L'édifice trophique

Les relations inter organismes

s'expriment entre autres, à travers la nécessité pour chacun de se

nourrir.

L'organisation de l'écosystème en

réseau trophique apparaît donc fondamentale et conduit au recyclage

permanent de la matière organique et minérale.

Le recyclage passe par deux étapes

essentielles : l'assimilation par les organismes et la décomposition

de ces organismes après leur mort.

Les végétaux aquatiques chlorophylliens

ont la propriété de synthétiser leur propre matière organique

carbonée à partir du gaz carbonique dissous dans l'eau. Cette

réaction nécessite une source d'énergie externe apportée par le

rayonnement solaire et aboutit à la synthèse de molécules complexes

(glucides, protides, lipides,...)

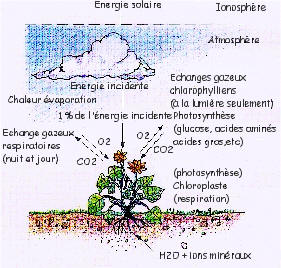

Schéma de la photosynthèse d'après

FRIEDEL H. [40]

Photosynthèse :

l'extraordinaire usine que constitue une plante, capable de

convertir les éléments minéraux puisés dans le sol et dans l'eau en

tissus organiques, a pour source d'énergie le Soleil et, pour

"ateliers", les cellules chlorophylliennes qui peuvent être

considérées comme les meilleurs capteurs solaires existant

actuellement

Les plantes vertes se nourrissent

d'aliments minéraux qu'elles puisent dans l'air ou dans l'eau (CO2)

La réaction globale qui nécessite la

présence de lumière et de pigments dans les cellules végétales peut

s'écrire :

| 6 CO2 |

+ |

12 H2O |

pigment

chlorophyllien |

C6H12O6 |

+ |

6 O2 |

+ |

6 H2O |

| |

|

|

------------> |

|

|

|

|

|

Gaz

carbonique |

|

eau |

énergie |

glucides |

|

oxygène |

|

eau |

Ces végétaux, autotrophes pour le

carbone, puisent dans le sol ou dans l'eau les autres éléments

nutritifs (azote, phosphore,...) indispensables à leur

développement.

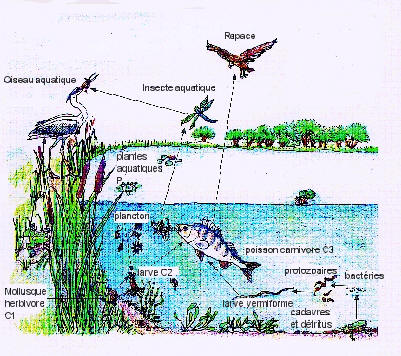

Ils constituent le premier niveau du

réseau trophique, celui des producteurs; ils seront alors consommés

par des organismes phytophages ou herbivores, encore appelés

consommateurs primaires. Ces derniers vont être à leur tour l'objet

d'une prédation par des organismes dit consommateurs secondaires,...

Ainsi les algues microscopiques benthiques et planctoniques mais

également la matière organique en cours de décomposition

constitueront-elles les deux principales sources de nourriture des

invertébrés aquatiques qui entreront eux-mêmes largement dans le

régime alimentaire de la plupart des poissons.

En général, pour un écosystème donné le

nombre de niveaux est limité (4 à 5).

Un même organisme au cours de son

développement peut changer de régime alimentaire et passer d'un

stade consommateur C1 à C2 ou C3.

Les déchets produits par ces

organismes, ainsi que leurs cadavres seront transformés par des

organismes (bactéries et champignons) qui dégraderont la matière

organique (ce qui entraîne une consommation d'oxygène) et

restitueront au milieu des éléments simples minéralisés susceptibles

d'être réutilisés par les végétaux chlorophylliens.

Ainsi l'existence de relations

alimentaires étroites entre les organismes aquatiques fait que toute

altération de l'édifice trophique se traduira par une réduction de

la capacité de l'écosystème aquatique à produire, à nourrir et à

transformer.

L'ensemble de ces relations complexes

peut être résumé sur le schéma suivant :

P : producteur C :

consommateur (C1, C2, C3)

Chaîne alimentaire de l'étang. Les

plantes chlorophylliennes utilisant l'énergie solaire sont le point

de départ des chaînes alimentaires terrestres et aquatiques qui,

toutes, sont fermées par l'action des bactéries qui minéralisent

excréments et cadavres.

________________________________________________________________________________

(1) planctonique : se dit des organismes vivant en pleine eau, mais

sans autonomie de déplacement

(2) périphytique : qui vit sur les supports végétaux

(3) benthique : qui vit sur le fond ou dans le sédiment

HAUT DE

PAGE

RETOUR