Les procédés physico-chimiques

constituent de plus en plus rarement en tant que tels une filière de

traitement complète. Ils sont en effet, presque toujours associés à

des traitements biologiques dont ils constituent :

- Soit, un traitement primaire de décantation poussée

- Soit, un maillon ajouté au traitement secondaire

biologique pour améliorer la décantation des flocs bactériens et

conjointement assurer une partie importante de la rétention des

orthophosphates.

S'ils ont une action marquée sur la

fraction particulaire et, dans une moindre mesure, sur la fraction

colloïdale, les traitements physico-chimiques sont sans effet sur la

fraction carbonée et les composés azotés dissous (sels ammoniacaux,

notamment).

______________________________________________________________________

(1) Coagulant = produit qui transforme les charges électriques à la

périphérie des particules leur permettant ainsi de se rassembler

plutôt que de se repousser mutuellement.

(2) Floculant = substance dense, d'aspect souvent gélatineux qui

favorise le regroupement de particules en amas de particules,

appelés "flocs".

2.3 - Traitements secondaires

biologiques

Afin de ne pas alourdir ce chapitre,

nous détaillerons uniquement les procédés biologiques aérobies (en

présence d'oxygène) pour lesquels l'activité épuratoire s'appuie sur

le développement de certaines bactéries (normalement présentes dans

le sol, l'eau et l'air) qui se nourrissent de matière organique. La

pollution est donc transformée en corps bactériens et réserves

alimentaires qui s'agglomèrent en particules appelées flocs. Des

organismes plus évolués (protozoaires) figurent aussi dans les

premiers maillons de cette chaîne alimentaire sommaire, leur action

est importante pour améliorer la qualité de l'eau interstitielle

dans laquelle baigne le floc dont ils facilitent la décantation.

Le développement de cette biomasse peut

s'effectuer de différentes façons :

- en suspension dans l'eau à traiter, on parle alors de

cultures libres;

- sur supports, il s'agit alors de cultures fixées.

Selon la taille du support, on distingue les cultures fixées sur

supports grossiers (la gamme de taille est de l'ordre du centimètre)

et les cultures fixées sur supports fins (dont la taille est

comprise entre quelques millimètres pour les graviers et sables et

quelques dizaines de microns pour les sols).

Nous ne nous intéresserons pas au

filières de traitement biologiques anaérobies (sans oxygène) de

traitement des eaux (dans les digesteurs spécialement aménagés) qui

sont certes efficaces, mais sur des eaux usées très concentrées

uniquement. Elles ne permettent pas d'atteindre un niveau de qualité

compatible avec un rejet direct vers le milieu naturel. Elles sont,

ce de fait, essentiellement utilisées en traitement préalable aux

filières biologiques aérobies dans des industries agro-alimentaires

de grosse taille (distilleries, notamment).

2.3.1 - Cultures libres

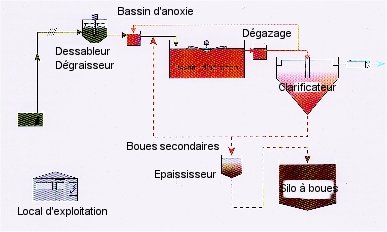

2.3.1.1. - Boues activées en aération

prolongée.

Les boues activées constituent la

référence des traitements biologiques aérobies en cultures libres.

L'aération est assurée mécaniquement, soit par des aérateurs de

surface, soit par insufflation d'air. La culture bactérienne est

séparée de l'eau traitée par décantation dans le clarificateur, puis

réintroduite dans les bassins de traitement (c'est-à-dire dans le

cas le plus simple, le bassin d'aération) grâce à la recirculation

des boues.

Il existe différents types de stations

à boues activées classés selon plusieurs critères faisant intervenir

la charge à traiter :

- soit par rapport à la concentration moyenne de

culture bactérienne présente dans le bassin d'aération, on l'appelle

charge massique et elle s'exprime en kg de DBO/kg de MVS (3)/jour;

- soit par m3 de bassin d'aération, on parle alors de

charge volumique (kg de DBO/m3/j)

On parle ainsi de boues activées "à

forte charge" ou "à moyenne charge" qui sont de moins en moins

utilisées en raison de leurs performances modestes.

Le type plus connu et, aujourd'hui le

plus largement recommandé, est celui où les ratios de charge sont

les plus faibles (charge massique de 0,1 kg de DBO/kg de MVS/j et

charge volumique < ou = à 0,35 kg de DBO/m3/j), appelé boues

activées en aération prolongée.

La boue activée en aération prolongée

est un procédé capable d'assurer une excellente qualité d'effluents

épurés :

- faible quantité de matière organique résiduelle ainsi

que des abattements significatifs en azote par nitrification et

dénitrification grâce à l'optimisation des réglages d'aération.

L'adjonction d'un bassin d'anoxie jour un rôle sécuritaire;

- abattements en phosphore possibles par

déphosphatation biologique si installation d'équipement spécifiques

(bassin anaérobie en tête, notamment) ou par déphosphatation

physico-chimique par ajout de coagulant dans le bassin d'aération.

Performances attendues (4) :

DBO5 < 25mg/l, DCO < 125mg/l, MES < 25mg/l, NK

< 10 mg/l, NGL (5) > 80 % d'élimination.

Un bon niveau et la pérennité des performances exigent une

exploitation soutenue, par un personnel ayant des compétences en

biologie et en électromécanique.

2.3.1.2. - Lagunage aéré

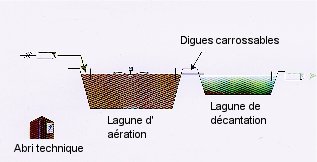

Le lagunage aéré se différencie des

boues activées par l'absence de recirculation de la culture

bactérienne séparée par décantation dans une ou deux lagunes à

l'aval de la lagune d'aération.

Dans cette dernière, la croissance de

la population bactérienne est donc en équilibre avec la

disponibilité, restreinte, de matière organique.

Deux conséquences :

- faible densité de bactéries entraînant un temps de

traitement long dans la lagune d'aération (temps de séjour de 20

jours) pour dégrader la majeure partie de la matière organique

dissoute. On est donc ici en présence d'un système peu intensif, aux

performances limitées mais néanmoins au fonctionnement très stable

qui lui permet de s'adapter à des types d'effluents variés, plus

concentrés comme peuvent l'être des eaux usées domestiques

mélangées, par exemple, avec des eaux d'une industrie

agro-alimentaire, raccordée au réseau communal;

- bactéries faiblement floculées en sortie de lagune

d'aération, ce qui suppose une séparation lente avec l'eau

interstitielle au sein d'une lagune de décantation (temps de séjour

de 5 jours), beaucoup plus largement dimensionnée que ne l'est un

clarificateur de boues activées. Cette biomasse épuratoire

s'accumule au fond de la la lagune de décantation d'où elle est

évacuée, sous forme de boues, tous les 2 ans environ.

Performances attendues : DBO5

< 35 mg/l, DCO = 135 mg/l, MES < 35mg/l, NK = 30%

d'élimination et NGL = 25% d'élimination.

______________________________________________________________________

(3) Matière volatile en Suspension

(4) En gras sont mentionnées les valeurs limites de la circulaire du

17 février 1997, les autres valeurs en découlent logiquement en

fonction des performances des différentes filières de traitement.

(5) NGL = Azote global, il regroupe toutes les formes de composés

azotés qu'ils soient réduits ou oxydés

2.3.1.3. - Lagunage naturel

L'épuration nécessaire à la respiration

bactérienne est produit uniquement grâce aux mécanismes

photosynthétiques des végétaux microscopiques (algues) en présence

de rayonnements lumineux

Le dimensionnement s'appuie sur

l'observation du fonctionnement de lagunes installées depuis 15 ans

en France. On recommande une surface de 11 m² par

Equivalent(-Habitant (6) (EH), répartie en trios bassins :

----- La première lagune (6m²/EH) est le siège prépondérant de

l'abattement de la charge polluante carbonée. En sortie de ce

bassin, la concentration en algues microscopiques peut être

importante. Il est éventuellement équipé, en tête, d'une

surprofondeur qui piège une partie des MES apportées par le réseau

d'assainissement et dont la vidange périodique (tous les ans)

facilite le curage des boues qui s'accumulent progressivement sur le

fond de l'ensemble du bassin;

----- La deuxième lagune (2,5 m²/EH) permet un abattement de

l'azote, du phosphore et une réduction de la concentration en

algues;

----- La troisième lagune (2,5m²/EH) continue l'abattement obtenu

dans la deuxième lagune. Elle permet aussi de conserver une bonne

qualité de traitement lors d'un incident (dysfonctionnement) ou

d'une opération d'entretien (curage) survenant sur le premier

bassin.

Les rendements sont en partie sous la

dépendance des saisons (plus faibles en hiver), notamment ceux

concernant les nutriments (azote et phosphore) que les algues

consomment pour leur croissance.

On rencontre cependant fréquemment des

lagunages naturels ne comportant que deux bassins qui ont ainsi été

réalisés au regard de contraintes d'espace disponible ou de

réduction des coûts d'investissement. Les performances sont souvent

moindre, en dépit d'une surface utile du 2ème bassin qui doit au

moins être égale à 5 m²/EH.

Performances attendues : DCO

> 60 % d'élimination, MES < 150 mg/l, NK

> 60

% d'élimination, NGL = 60 % et PT = 60 % d'élimination

______________________________________________________________________

(6) Equivalent-Habitant : Par définition, c'est la quantité de

pollution engendrée quotidiennement par un habitant. mais

conjointement, c'est une tentative de transcription de divers

paramètres caractérisant la pollution en un seul qui peut avoir

différentes valeurs, selon qu'on le regarde d'un point de vue

réglementaire ou d'une représentation plus ou moins fidèle de la

quantité de pollution engendrée dans des contextes différents

(par exemple : milieu urbain ou rural ou industriel)

2.3.2 - Cultures fixées

2.3.2.1 - Sur supports grossiers

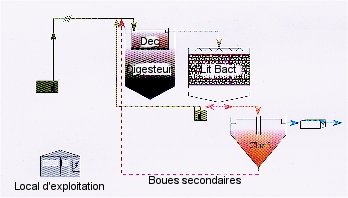

En France, les filières de traitement

de type lit bactérien et disques biologiques sont relativement peu

développés (voir tableau 2 sur la répartition des procédés). Ces

procédés font donc l'objet d'un moindre effort de recherche de la

part des constructeurs nationaux qui importent souvent une partie

des équipements. De ce fait, la plupart des innovations ainsi que

les principaux critères de conception sont établis à partir de

recommandations provenant d'autres pays européens.

La biomasse épuratoire est fixée sur un

support sur lequel l'eau à épurer ruisselle. Les larges interstices

de ce support dit 'grossier" permettent une ventilation nécessaire

au bon fonctionnement.

2.3.2.1.1. - Lit bactérien

Le lit bactérien est l'ancêtre des

procédés d'épuration apparu en Grande Bretagne, il y a plus d'un

siècle.

Depuis le milieu des années 1970,

l'utilisation de garnissages "plastiques", ayant des surfaces

développées de 150 à 200 m² par m3 et des indices de vide plus

importants (95 %) que ceux des matériaux traditionnels (pouzzolane,

cailloux, qui ne dépassent pas 50%), permet d'accepter de fortes

charges organiques avec peu de risque de colmatage.

Des progrès ont été réalisés pour

contrôler la croissance du biofilm (ou biomasse épuratoire fixée sur

le support), grâce à une augmentation de la charge hydraulique en

mettant en place des procédures de recyclage en tête de station ou

de lit d'une partie des flux traités. Une plus grande maîtrise de

l'arrosage est aussi obtenue par l'utilisation de sprinklers

motorisés (réduisant la vitesse de rotation des bras d'arrosage qui

se situe aux environs de 6 tours/minute sur les distributeurs

entraînés par simple réaction à l'écoulement)

Les performances sont liées à la charge

volumique traitée, on citera ci-dessous celles obtenues pour une

charge journalière limitée à 0,7 kg de DBO/m3 de matériau. Une

charge volumique plus faible et, par conséquent, un volume de lit

bactérien plus important, les améliorerait mais ne serait pas

compétitif en terme de coût d'investissement par comparaison avec

une boue activée.

Performances attendues : DBO5

< 35 mg/l, DCO = 125 mg/l, MES < 30 mg/l, NK =

50%, NGL = 40 et PT = 30 % d'élimination.

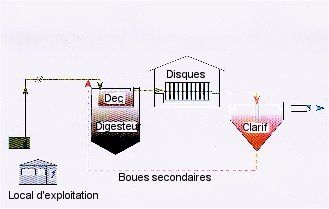

2.3.2.1.2. - Disques biologiques

Les disques biologiques ont connu un

fort abandon depuis 1975 en France, justifié par de nombreuses

défaillances mécaniques et un sous dimensionnement chronique.

D'autres pays européens, en Allemagne

et au Royaume Uni notamment, cette technique figure toujours en

bonne place parmi celles réputées adaptées au traitement des eaux

usées domestiques.

Par conséquent, les constructeurs

présents dans ces pays ont normalement fait évoluer la technologie

vers une plus grande robustesse et fiabilité de la partie mécanique,

d'une part, et vers le développement de nouveaux supports, légers et

offrant souvent une surface développée accrue.

Comme pour les lits bactériens la

qualité de l'eau épurée est directement liée à la charge polluante

appliquée par unité de surface mouillée des disques. Nous citerons

ci-après les performances réalisées pour une charge journalière

limitée à 8 ou 9 g de DBO5/m² qui s'inscrit dans un compromis

technico-économique couramment pratiqué.

Performances attendues : DBO5

< 35 mg/l, DCO = 125 mg/l, MES < 30 mg/l, NK = 50%, NGL =

40% et PT = 30% d'élimination.

2.3.2.2. - Sur supports fins

2.3.2.2.1. - Principes généraux de

fonctionnement

Globalement, il s'agit de systèmes

biologiques de traitement des eaux usées pour lesquels la culture

bactérienne épuratrice se développe sur des supports minéraux

rapportés ou en place [44], de faible taille (de l'ordre de quelques

millimètres pour les graviers jusqu'à quelques dizaines de microns

pour les sols en place réputés adaptés).

La recherche d'une grande fiabilité de

fonctionnement, d'un niveau de traitement élevé, d'une relative

simplicité de mise en oeuvre et d'exploitation, imposent des

critères de conception et de fonctionnement spécifiques :

----- apport de très faibles charges organiques, pur limiter le

développement de la biomasse par limitation de la nourriture

disponible;

----- - fonctionnement alterné de plusieurs réacteurs en parallèle,

pour que l'aération des interstices du matériau, nécessairement

lente car s'opérant essentiellement par diffusion moléculaire,

permette de rétablir, au moins partiellement, un taux d'oxygène

compatible avec une nouvelle phase d'alimentation.

La mise au repos d'un massif filtrant

accentue également la régulation du développement de la biomasse qui

se trouve ainsi placée dans des conditions de disette extrême. Elle

doit, de ce fait, consommer ses réserves et passer en état de

respiration endogène (7), voire régresser par prédation.

En outre, le fractionnement du réacteur

en plusieurs massifs filtrants facilite, dans une certaine mesure,

la nécessaire répartition de flux limités d'eaux usées (de l'ordre

de 150mm/jour pour les filtres enterrés) sur des surfaces

relativement importantes.

Une distribution uniforme de l'eau usée

ne peut être assurée que si elle est temporairement stockée et

envoyée à fort débit pendant un temps limité. Ce processus s'appelle

l'alimentation par bâchées. Les dispositifs utilisés pour réaliser

l'alimentation par bâchées peuvent être un siphon auto amorçant, un

système d'électrovannes couplé à des détecteurs de niveaux dans le

bassin de stockage, un jeu de pompes ou pour les petites

installations un auget basculant dont le volume ne peut guère

excéder 250 litres.

______________________________________________________________________

(7) Respiration endogène = Consommation minimale d'oxygène par la

biomasse lorsqu'elle n'assimile plus de matière organique.

Les critères de dimensionnement sont

établis en fonction de type de matériau support de la biomasse et de

la visibilité ou non du système de distribution de l'eau usée [44].

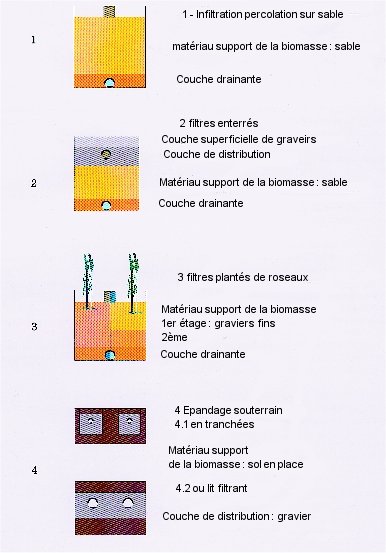

2.3.2.2.2. - Les différentes filières

et leur créneau d'utilisation privilégié

Les lits d'infiltration-percolation sur

sable et les filtres plantés de roseaux sont utilisés en

assainissement collectif pour des communes dont la population

raccordée au réseau d'assainissement varie approximativement de 100

à 1 000 EH. Les filtres enterrés et l'épandage souterrain

s'adressent à des collectivités plus petites de quelques dizaines

jusqu'environ 200 habitants. Ils constituent aussi une part

importante du parc des installations d'assainissement non collectif

où le traitement primaire est alors réalisé par une fosse toutes

eaux. L'épandage superficiel non représenté sur les schémas

ci-joints peut aussi se classer parmi les filières de type "cultures

fixées sur supports fins". S'il présente une perméabilité

convenable, le sol en place constitue alors le support des

micro-organismes et le soeur du système (voir épandage souterrain).

Dans les autres techniques, le matériau

support est rapporté et il s'agit essentiellement de sable, à

l'exception du 1er étage des filtres plantés de roseaux, alimenté

avec des eaux usées brutes, constitué de graviers fins.

2.3.2.2.3. - Mode de rejet

Selon que le rejet s'effectue dans le

réseau hydrographique superficiel ou est dispersé dans les couches

profondes du sol, la mise en oeuvre des procédés est bien sûr

différente au niveau de la base des massifs filtrants qui représente

la couche draînante. Elle est soit munie de drains collecteurs, soit

constituée d'une couche de graviers grossier d'interfaçage ou de

transition avec le sol en place.

Performances attendues : DBO5

< 25 mg/l, DCO < 125 mg/l, MES < 25 MG/l,

NK < 10 mg/l, concentrations élevées de nitrates et donc rendements

sur l'azote global généralement inférieurs à 50% d'élimination.

Les abattement de phosphore sont

faibles avec du sable (qui a un faible pouvoir de rétention,

rapidement saturé). Lorsque le support de la biomasse et,

corrélativement, le milieu de dispersion des effluents traités est

un sol en place (comme c'est le cas pour l'épandage souterrain, par

exemple), les rendements en phosphore sont nettement plus

conséquents et durables car le complexe argilo-humique a un pouvoir

de rétention élevé.

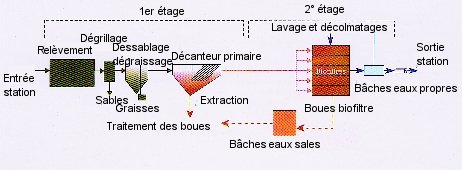

2.3.2.3. - Autres cultures fixées

(biofiltres)

Les biofiltres sont souvent précédés

d'un étage de traitement primaire physico-chimique. Cependant de

nouvelles générations de systèmes apparaissent et seraient capables

de traiter des eaux usées simplement prétraitées; il s'agit de

filières dont la conception évolue rapidement en raison d'un effort

de recherche soutenu.

A la différence de toutes les filières

déjà présentées, les supports, en matériau synthétique (billes de

polystyrène) ou en argile expansée, sont immergés complètement dans

l'eau à traiter. Ils sont donc aérés artificiellement par le fond

via des dispositifs d'insufflation alimentés par des surpresseurs.

Le support de la biomasse constitue aussi un filtre qui piège les

matières en suspension, il n'est donc pas nécessaire de procéder à

une clarification finale des effluents.

En revanche, des lavages avec de l'air

et de l'eau, injectés à forts débits, doivent être régulièrement

effectués. Plusieurs cellules de traitement fonctionnant en

parallèle et pilotées par des automates plus ou moins sophistiqués

assurent la gestion des diverses phases de traitement. Les eaux de

lavage, chargées de la biomasse en excès arrachée au support, sont

stockées et retraitées. Il s'agit donc de systèmes complexes et

sophistiqués dans les organes de contrôle et commande des divers

organes électro-mécaniques. En revanche, ils sont capables de

traiter des fortes charges sur des espaces réduits mais il s sont

réservés à des collectivités ou des sites industriels dont la

capacité est souvent supérieure à 10 000 EH.

Performances attendues :

Différents systèmes ont été conçus pour s'adapter à des objectifs de

traitement différenciés (traitement de fraction carbonée de la

matière organique ou nitrification et dénitrification). Couplés avec

un traitement primaire physico-chimique, ils peuvent pratiquement

s'adapter à toutes les exigences en matière de rétention de

phosphore au regard des doses de coagulant introduites.

2.4 - Classement des filières de

traitement d'effluents de collectivités au regard de leurs

performances

Le tableau suivant fournit seulement

une indication de la qualité du rejet qui peut être attendue en

sortie de chacun des dispositifs décrits précédemment au regard de

"concentrations types" représentatives d'une eau usée domestique

"normale" (c'est-à-dire basée sur la charge polluante supposée

rejetée par un équivalent-habitant dans un volume journalier de 150

litres).

Cette construction est assez théorique

sachant que :

----- la charge polluante rejetée par un habitant est généralement

plus élevée en ville (notamment les plus grandes) en raison de la

collecte d'une part variable d'eaux de ruissellement de chaussées

lors d'épisodes pluvieux qui provoquent des pointes considérables de

débit et de charge, notamment au début des épisodes pluvieux;

----- pour des réseaux très séparatifs et compte tenu du

renchérissement du prix de l'eau potable, le volume collecté peut

être sensiblement inférieur à 150 litres/EH/jour (90 à 120 litres);

----- pour des réseaux drainants, les volumes peuvent être très

supérieurs à 150 l/EH et par conséquent les concentrations bien

moindres car diluées par des eaux claires.

Tableau 1 : Performances attendues en

sortie des filières décrites précédemment (en mg/l ou %

d'élimination)