Les lieux de prélèvement sont choisis

en fonction de la localisation du flot polluant, de l'étendue de la

pollution à partir du constat de terrain (mortalité piscicole,

effets sur la faune et la flore, aspect et odeur du cours d'eau) et

des tests préliminaires.

Les techniques de prélèvement manuel

pourront être différentes selon le type de rejet.

Le matériel le plus simple pour

prélever des échantillons d'eau est le flacon à large col.

Pour tenir compte des contraintes de

site, le prélèvement d'eau peut être réalisé au moyen d'un seau et

d'une corde (à partir d'un pont par exemple). Dans ce cas, l'agent

préleveur évitera de remettre en suspension les dépôts (ne pas

mettre en contact le seau et les sédiments).

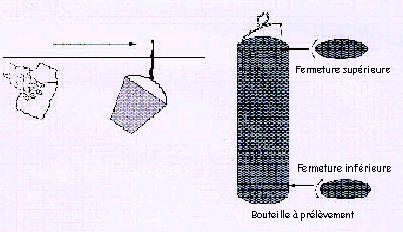

Dans le cas d'eaux stratifiées (effet

de la température, densités différentes rejet-milieu récepteur) et

dans le but de pouvoir prélever dans la masse d'eau polluée, la

technique de prélèvement nécessite un dispositif particulier

constitué d'un cylindre ouvert aux 2 extrémités. A la profondeur

voulue, le cylindre est fermé aux 2 extrémités avant d'être remonté.

1.1 - Cas général

Les prélèvements seront effectués :

1°) Dans la rivière, en amont du rejet,

en un point non influencé par ce dernier. Dans le cas d'un cours

d'eau, ce point peut être fixé à 50 m environ du point de

déversement. Le prélèvement en amont du rejet permettra de comparer

la qualité des eaux entre l'amont du déversement suspecté et l'aval.

2°) En un point dans la zone des

nuisances où se produit le mélange. Pour un cours d'eau, ce point

est situé à l'aval immédiat du déversement, le prélèvement é"tant

effectué dans une veine d'eau contaminée par l'effluent.

Dans le but de faciliter les recherches

des polluants par le laboratoire et de guider l'interprétation des

résultats obtenus dans la zone de mélange, il sera indispensable de

disposer d'un prélèvement de l'effluent pur avant mélange.

3°) Dans la rivière, à l'aval du point

de déversement, dès qu'est réalisé le mélange de l'effluent et de

l'eau de la rivière, c'est-à-dire à une distance comprise le plus

souvent entre 3 m et 50 m du point de déversement.

4°) Dans la rivière, encore plus en

aval, en autant de points qu'il apparaîtra nécessaire.

Les prélèvements pourront être

effectués dans le courant ou hors du courant, là où une moindre

vitesse d'écoulement peut laisser subsister les traces d'une

pollution résiduelle. Une attention toute particulière devra être

portée dans le cas d'eaux susceptibles d'être stratifiées.

1.2 - Cas de rejets de station

d'épuration

La procédure selon le cas général reste

inchangée.

Toutefois, pour essayer de reconnaître

un mauvais fonctionnement de station d'épuration :

- il est souhaitable de disposer d'un échantillon "moyen" de

l'effluent pur avant mélange, sur une durée de 2 heures minimum

(intervalle de prélèvement : 1/2 heure)

- il est utile d'observer les abords immédiats du point de rejet

dans le cours d'eau. En cas de présence, en surface, de flottants

(mousses épaisses de couleur marron), ou au fond, de dépôts

floconneux brun-marron, des échantillons de ces flottants et dépôts

floconneux pourront être effectués pour un examen microscopique au

laboratoire.

Les prélèvements seront effectués de

préférence en charge maximale.

1.3 - Cas de rejet

partiellement ou non miscibles

a) substances

flottantes (mousses, écumes,

graisses, hydrocarbures)

On se rappellera que ce sont de simples prélèvements

d'identification. La méthode préconisée sera l'écumage.

Lorsque la pollution des eaux visées à

l'article L.232-2 du Code Rural est due à des hydrocarbures

nettement déterminés, il n'est pas nécessaire de procéder à des

prélèvements pour analyse (cf. instruction du M.A.T.E. du

02/08/1996)

b) Substances denses

Pour certaines pollutions, il peut être utile d'effectuer des

prélèvements d'eaux au voisinage du fond (effluents de densité

élevée) ainsi que des prélèvements de sédiments (voir prélèvement de

sédiments)

1.4 - Prélèvements

pour analyses spécifiques

- Prélèvement pour l'analyse des

composés organo halogénés volatils

Les composés organo halogénés volatils sont des solvants chlorés

ou bromés tels que tétrachlorure de carbone, chloroforme,

chlorométhanes, chloroéthanes, chloroéthylènes, chlorobromoéthane.

Ils sont largement utilisés dans des produits d'usage courant. Leur

présence dans le milieu aquatique est due notamment à des rejets

d'industries chimiques.

Ce type de prélèvement est à réaliser

dans des flacons spéciaux équipés de bouchons pénicilline fournis

par le laboratoire d'analyses.

Selon les recommandations de la norme

AFNOR T 90.125 [8], prélever au moins 2 échantillons par point. Au

moment du prélèvement, rincer le flacon avec l'eau à analyser. Ne

pas remplir le flacon complètement (environ au 2/3). Boucher le

flacon et sertir la capsule métallique avec une pince spéciale.

Flacon

Bouchon caoutchouc Capsule

métallique Pince à

sertir

- Prélèvement pour l'analyse des

cyanures

En cas de présence de cyanures (test positif, cf chapitre 4),

l'échantillon est prélevé dans un flacon de 100 ml dans lequel sont

introduites 2 pastilles de soude.

- Prélèvement pour l'analyse du

chlore

En cas de présence de chlore (test positif, cf. chapitre 4),

l'échantillon est prélevé dans un flacon de 100 ml dans lequel sont

introduits 2 ml d'iodure de potassium à 500 g/l.

1.5 - Remarque générales sur les

prélèvements

- Lors du prélèvement éviter de

remettre en suspension des dépôts ou d'introduire du sédiment.

- S'assurer de la propreté du flacon destiné à recevoir

l'échantillon. Le rincer plusieurs fois au préalable avec l'eau à

analyser.

- Vérifier que l'échantillon prélevé pour l'analyse est

représentatif des caractéristiques de la pollution du milieu

(aspect, odeur, validité si nécessaire par les tests).